北アメリカにはたくさんのインディアンフルート工房があって、ほんとうにいろんなインディアンフルートが作られています。いくつかのインディアンフルートについて解説します。

竹のフルート、5穴

» 竹のインディアンフルートを吹いてみた

竹で作られたインディアンフルートです。

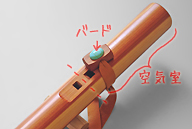

表面に焼きいれで装飾を施しています。インディアンフルートにはこのように美しく飾りたてたものが数多くあります。バードの形は…あまり意味はなさそうです。しっかりと本体にくくりつけてあって取りはずすことができません。

インディアンフルートの指穴は5つあるいは6つで、これは5つです。5つ穴の方が簡単です。下から順に指穴をあけていくだけでインディアンフルートの伝統的な音階―ラドレミソラド―を吹くことができます。間違いようがない。そのかわりふつうのドレミファソラシド曲を吹くのはむつかしいです。初心者向きだが応用が利かない、といったところでしょうか。

このフルートは素材のせいか管が細いためか、少しきつい音がします。製作はフロリダ州のエリック・ザ・フルートメーカ工房。フロリダ州はほとんど沖縄県と同緯度で、竹がジャングルになっています。このような地方では竹のインディアンフルートが作られます。そもそも木より竹のほうがだんぜん楽にフルートを作ることができます。

アカスギのフルート、6穴

» アカスギのインディアンフルートを吹いてみた

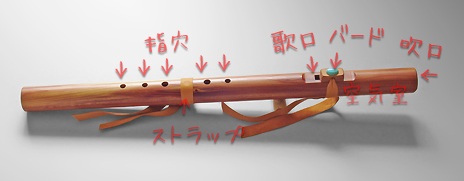

アカスギで作られたフルートです。

北部の乾燥した地域では竹の代わりに木が使われます。そもそもアメリカインディアン、というとアリゾナやコロラドの荒野を馬で駆けぬけるイメージがあるように、インディアンフルートも木製が主流です。

これはネイティブ・ラブフルート工房の製品。緑と水の豊かなヨセミテ国立公園に隣接する絶好のロケーションで製作されました。

機能に徹底したインダストリアルなデザインで、装飾は一切ありません。バードにターコイズ石を貼ってワンポイントにしている程度。かえってそのせいでアカスギの美しい木目がひきたちます。バードは本体にしばりつけているだけなので簡単に取りはずすことができます。メンテナンスに便利です。

このフルートの指穴は6つで、上から3番目の指穴を革ストラップでかくして5つ穴フルートとして使っています。上から3番目の指穴は半音穴です。ストラップをはずして6つ穴にするとドレミファソラシドが吹けるようになります。雰囲気の違う音階も吹けるようになります。

最初は5穴フルートで練習して、慣れてきたら6穴にしていろいろ遊ぶという使い方です。

メイプルのフルート、6穴

» メイプルのインディアンフルートを吹いてみた

メイプルで作られたフルートです。

先のアカスギのフルートもそうですが、このように木目の美しいところを選べばそれだけで装飾になります。3カ所にぐるっと輪っかとラピス粒の象嵌。木製のフルートはふつうこのくらい飾りたてます。彫刻やペイントや羽根かざりでもっとごたごたに飾りたてたフルートも見かけます。

青く染めたバードは知恵を象徴する大鴉(オオガラス)をかたどっています。このように鳥の形をしているのが”バード”という名の由来です。凝ったフルートになるともっとリアルな彫刻が付きます。彫刻のモチーフは鳥のほかにトカゲ、ヘビ、カメなど爬虫類からリス、オオカミ、クマなどいろいろあります。魚のサケ、クジラなんてのもあります。

試聴サンプルはストラップをはずし6穴フルートにして特殊な音階で演奏しました。この音階で吹くとなんだかヒロイック?な雰囲気になります。6穴フルートはこのような遊びもできます。

製作はアーストーン・フルート工房。

ドレミフルート、7穴

西洋音階のインディアンフルートです。指穴が7つもあります。

インディアンフルートはもともと西洋の音楽を演奏するように出来ていませんから、無理にふつうに曲を吹こうとすると要らぬ苦労をすることになります。ドレミフルートはふつうに曲を吹けるように、最初から音階がドレミファソラシドになっています。音域も若干広くなっています。

このドレミフルート(正式名称はダイアトニック・フルート)は、女性演家のメアリ・ヤングブラッドが好んで使用します。